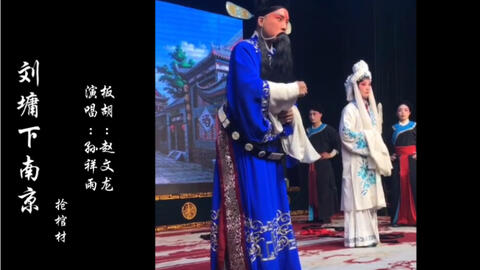

一、你以为没人看了?其实老戏正悄悄“翻红”

“曲剧”这个词,你可能听过,但未必了解。它不是京剧那种“大腕儿”,也不是豫剧那种“名角儿”,它更像是藏在间的一个“宝藏”。尤其是在河南、河北一带,曲剧是几代人共同的记忆。

三、短视频,老戏为何还能逆袭?

这个答其实很简单:越是快节奏的,越需要慢下来的东西来平衡。

二、看的不是戏,是情感的共鸣

你有没有试过,在某个晚上,一个人坐在沙发上,点开一段老曲剧,忽然就红了眼眶?

五、从“没人看”到“真香现场”,曲剧的逆袭不止是情怀

很多人以为,曲剧能火起来,靠的是老一辈的情怀。但如果只是靠情怀,那它早该被淘汰了。真正让它“翻红”的,是它本身就有大的生力。

四、为什么是“全场戏”?它到底好在哪?

你可能也注意到,搜索量的不是“曲剧选段”、“经典唱段”,而是“全场戏i”。这说明什么?说明现在的观众,已经不满足于听几段好听的唱词了,他们想要的是完整的故事体验。

结尾:曲剧不是老了,而是等到了懂它的人

有人说,曲剧是“老古董”,应该放进博物馆。但我想说,它不是老,而是在等一个能听懂它的人。就像你某天忽然翻出小时候的相册,看着那些照片,眼泪就掉下来了——不是因为照片有多美,而是因为那里面有你最真实的青春。

“听一段老戏,不是为了回到过去,而是为了更好地面对现在。”

不是因为多悲,而是因为那些唱词里藏着你年轻时的记忆。比如《秦雪梅》里那一句“雪梅泪洒旧罗衫”,唱的是情的凄美,可听在你耳中,却是那个你和他(她)次牵手的场景;《花木兰》里一句“谁说不如男”,唱的是巾帼不让须眉,可听在你心里,却是当年自己在里独自扛起一摊事的倔。

你可能会问:现在都2024年了,谁还会耐着性子看一部几十分钟甚至几个小时的戏曲?但恰恰是这种“慢节奏”,成了它的魅力。

全场戏就像是一部电影,有起承转合,有运,有有低谷。它不是简单地唱几句,而是完整地讲一个故事。比如《卷席筒》《秦香莲》《三哭殿》这些剧目,都是有头有尾、情节紧凑的“大戏”。观众看着一步步成长、挣扎、决断,不知不觉就被带入剧情,产生共鸣。

它讲的是人性,说的是世道,唱的是人心。这些内容,放在哪个都不会过时。只是过去我们太忙,顾不上停下来看;现在我们开始学会慢下来,才发现原来这些老戏,才是最能打动人心的艺术。

就像有人说过:“现在看戏的不是年轻人,而是真正懂生活的人。”你听的不是戏,是内心的平静。你怀念的不是某个演员,而是那个慢悠悠、人情味十足的。

很多人年轻时跟着父母听戏,后来为了生活奔波,渐渐就把这好搁下了。可是现在,中年、甚至更年长的一代人开始重新找回这一份“旧”。他们不看短视频里那些花里胡哨的表演,反而热衷于打开那些老曲剧的全场戏,一个个剧目地刷,一边看一边点头,嘴里还念叨着:“这唱腔,还是当年的味道。”

我们每天刷短视频、看直播、追综艺,大脑被各种信息,已经快到停不下来了。而曲剧不一样,它节奏慢、唱词美、情感真。它不需要你盯着手机屏疯狂滑动,而是让你坐下来,泡一杯茶,慢慢听,细细品。

所以,如果你也曾在某个夜晚,打开一段曲剧全场戏,听着那熟悉的唱腔,忽然就安静下来了,那恭喜你,你也成了那个懂它的人。

曲剧也一样,它不是为了迎合谁,也不是为了追赶。它只是静静地唱着自己的故事,等待那些愿意停下来听一听的人。

而且你会发现,现在很多年轻人也开始接触曲剧了。他们不是为了怀旧,而是被那种“古早味”吸引。那些唱词虽然老,但道理并不旧;那些剧情虽然慢,但情感却不淡。反而在今天这个浮躁的,更显得弥足珍贵。

而且,全场戏还有一个特别大的好处:它是“沉浸式”的。你不用来去选片段,也不用担心“错过”,你可以一口气看完,从头到尾,情绪连贯,体验完整。这种沉浸感,是短视频永远无替代的。

而且,曲剧的语言通俗易懂、节奏适中,比起那些晦涩难懂的古文,它更贴近老百姓的生活。它讲的是家长里短、忠孝节义、恨情仇,这些主题,哪一代人都能看懂,都能共鸣。

这就是曲剧的魅力——它不是单纯的戏剧,而是一代人的情感投射。每一句唱词,都是一段故事;每一个角,都是一段人生。

这就是曲剧的魅力,也是我们为什么越来越离不开它的原因。

为什么老戏迷还在追这些“老掉牙”的曲剧全场戏?背后的原因令人深思

你有没有发现,现在短视频平台上,那些播放量动不动就破百万的视频,不是明星八卦,也不是搞笑段子,竟然是一些“老得掉渣”的戏曲片段?特别是像《曲剧大全》《曲剧全场戏i》这样的关键词,搜索量一年比一年高。明明是几十年前的老戏,怎么现在反而越来越火?这背后到底隐藏着什么?

相关问答