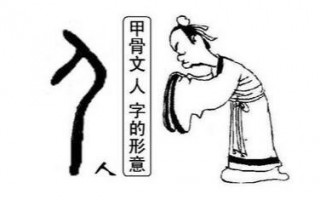

一、从乡村小品演员到荧幕常客:闫学晶的转型之路

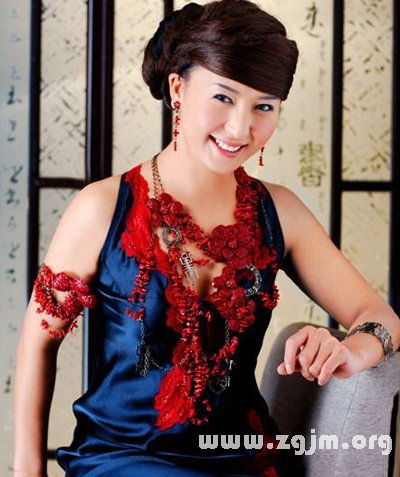

说起闫学晶,很多人最初认识她是在春晚的小品舞台上。她出身二人转演员,嗓音洪亮、性格外放,特别擅长演绎农村女性的喜怒哀乐。她身上有一种“接地气”的力量,这种力量在舞台上很讨喜,但在电视剧领域,却需要更多的转型空间。

三、她的角为何总让人又又恨?

闫学晶的角,通常都带着一种“矛盾感”。她可以是那个操心儿子婚事、为家庭付出一切的“好婆婆”,也可以是那个控制欲、插手年轻人生活的“恶婆婆”。她不是非黑即白,而是在“与控制”之间反复拉扯。

二、她的剧,总能戳中家庭关系的痛点

闫学晶的电视剧之所以能吸引人,不是因为剧情多么新颖,而是因为她演的,正是我们生活中最常遇到的矛盾。

五、:她演的,是我们共同的情感记忆

在这个快节奏的,闫学晶的电视剧像是一碗热汤面,不惊艳,却温暖。

四、她的剧,其实是一面的镜子

闫学晶的电视剧看似“接地气”,其实也是一种现象的缩影。它们用最通俗的方式,反映了当代中庭结构的变化、代际观念的冲突、以及女性角的转变。

“家家有本难念的经,谁不是一边嚷嚷,一边紧紧相依呢?”

于是我们看到,从《刘老根》开始,她逐渐从舞台转向荧幕。从《的村庄》《三八线上的玫瑰花》到《幸福妈妈》,她的角始终围绕着家庭、亲情、婆媳关系这些“接地气”的主题。她的形象也从“农村媳妇”慢慢过渡到“都市婆婆”,角虽然重复,但每一次演绎都有细微的变化。

今天我们就来聊一聊闫学晶的经典电视剧作品,看看她如何从“乡村媳妇”一步步成为“婆婆”,她的角背后又藏着怎样的密码。

在《幸福妈妈》里,她饰演的张桂兰为了儿子操碎了心,却总是被儿媳误解;在《母亲母亲》中,她又化身一个坚的母亲,在里撑起整个家。无论是哪种角,她总能用她那种“嚷嚷”的方式,把的内心情绪表达得淋漓尽致。

她不是没有尝试过转型,比如她在《上阵父子》中饰演的母亲角,就多了几分厚重与悲情,不再是单纯的闹与搞笑。观众似乎更习惯她“唠叨、势、热心肠”的形象,她的戏路也因此被逐渐“标签化”。

她不是流量明星,也没有什么“高大上”的作品,但她用她的表演,记录了中普通家庭的情感变迁。她的角看似重复,但其实每一次都在细微处传递着不同的家庭值观。

她的剧也许不够“高级”,但它们足够真实,足够贴近生活。在这个短视频充斥、注意力稀缺的,能让人静下心来追一部剧的,往往是那些我们熟悉的、能引起共鸣的内容。

很多人一边看她的剧一边吐槽:“怎么又是婆媳?”“这剧情也太了吧?”但奇怪的是,吐槽归吐槽,剧却一部没落下。闫学晶的电视剧究竟有什么魔力?为什么她总能抓住观众的心,哪怕剧情再老套,也能让人追着看下去?

所以,别小看那些“婆婆妈妈”的剧,它可能比你想象的更有力量。

所以,即使剧情套路化,观众也愿意看,因为那是我们自己生活的影子。

更重要的是,她的剧虽然“俗”,但从来不“恶”。即使有冲突,也往往以“和解”收场;即使有对立,也总能在亲情中找到平衡。这种“温暖收尾”的处理方式,恰恰符合心理,也正她的剧才能持续吸引观众。

比如在《婆媳拼图》里,她一边为儿子张罗婚姻,一边又对儿媳百般挑剔;她一边想当个“明事理”的长辈,一边又忍不住用自己的方式去“干预”年轻人的生活。这种“控制欲与关并存”的形象,恰恰是现实中很多中式父母的真实写照。

比如在她早期的作品中,女性角往往是“牺牲型”的,为了家庭可以放弃自我;而到了近年的剧中,越来越多的女性开始有了自己的主见,甚至敢于传统家庭观念的束缚。

比如婆媳之间的“明争暗斗”、夫妻之间的“冷战暗流”、子女与父母之间的“代际冲突”……她的剧中,几乎每一集都在上演这些冲突,而这些冲突,恰恰是现实中很多家庭的真实写照。

观众之所以又又恨,是因为我们身边都有这样一个“她”——可能是你的妈妈、你的婆婆,甚至是你自己。她的,是一种典型的中式家庭文化:以之名,行控制之实。

这些剧看起来“”,其实背后都有一个共同的主题:情感的错位与重建。节奏加快,代际之间沟通减少,家庭关系越来越复杂。而闫学晶的剧,就像一面镜子,照出了我们在家庭中那些说不出口的屈、压抑和无奈。

这句话,或许正是闫学晶电视剧的注解。

这种变化不仅体现在角设定上,也体现在剧情的走向中。从“媳妇忍气吞声”到“婆媳斗智斗勇”,从“父母包办婚姻”到“年轻人自由恋”,她的剧其实也在悄然适应的变迁。

这种角之所以能引发共鸣,是因为它触碰了人最的神经:家庭关系中的边界感缺失。在她的剧中,我们看到了自己,也看到了家人,更看到了那个我们不想成为,却又难以摆脱的自己。

闫学晶的电视剧大全:从“婆婆妈妈”到“媳妇”,她的角为何总让人又又恨?

你有没有这样的感觉?每次打开电视,总能看到一个熟悉的面孔,不是在调解家庭矛盾,就是在操心儿女婚事。她说话嗓门大、表情丰富、情绪饱满,让人一眼就能认出——没错,她就是闫学晶。

相关问答