文献延伸:

🌿 【古韵溯流:泥土中诞生的中原之音】

河南曲剧发源于豫西汝州,其前身为“高跷曲子”。1926年,临汝县农组成的同乐社首次甩掉高跷腿登台演出,标志着曲剧正式从街头社火迈向戏曲舞台,完成了“高跷曲→高台曲→舞台曲”的质变[[1]5。它深度融合了河南鼓子曲的杂小调与间歌舞,在流动演出中吸收豫剧、越调等剧种精华,逐步形成生、旦、净、丑完备的行当体系,成为河南第二大剧种[[1]10。

🎶 【声腔密码:150支曲里的河脉】

曲剧音乐以曲联缀体为心,唱腔兼具叙事性与抒情性:

- 数字化存档:抢性录制张新芳、王秀玲等名家《杜十娘》《包公辞朝》等经典唱段,建立音像文献库[[11]14。

- 青年培养计划:河南艺术职业学院开设曲剧专班,复排《红楼梦》等文戏,以青春视角重构经典[[6]7。

- 际传播实验:改编《窦娥冤》赴欧巡演,用电子乐融合胡声腔,吸引海外观众“东方歌剧”[[7]14。

💎 :回荡千年的河南心

从汝州田埂到舞台,曲剧以九曲河般的旋律韧性,将中原人的喜怒哀乐凝练成戏。它既是耄耋老者的乡愁载体,亦是Z世代眼中的“潮IP”——当《卷席筒》的哭腔在短视频平台获百万点赞,便知这泥土滋养的艺术,终将在风中生生不息。

- 曲宝库:现存150余支曲,分大调(百板以上)与小调(百板以下)。大调如《马头调》《满江红》恢弘深沉,小调如《阳调》《剪剪花》活泼婉转,部分源自明清歌《打枣竿》《罗江怨》,部分移植自鼓子曲《潼关》《劈破玉》[[1]9。

- 乐器基因:主奏乐器胡如泣如诉,搭配三弦、筝、琵琶,丝弦曲《大起板》《状元游街》烘托剧情,锣鼓乐增戏剧张力[[1]7。

- 方言韵律:采用本嗓演唱,唱词通俗如口语,生活气息浓郁。《陈三两爬堂》的悲愤控诉与《风雪配》的明快抒怀,皆因“接地气”的声腔迅速传遍大江南北[[5]11。

🎭 【舞台春秋:从乡野草台到非遗经典】

- 剧目双璧:

▶ 传统经典:《卷席筒》以“苍娃”的孝义故事诠释人性光辉,《寇准背靴》借忠臣机智树立清官符号,《陈三两》《风雪配》被搬上银幕,成为中原文化名片[[1]6。

▶ 革新:《下乡》《游乡》聚焦新农村生活,《倒霉大叔的婚事》以轻喜剧重构当代婚恋观,证明古老剧种的生力[[7]11。

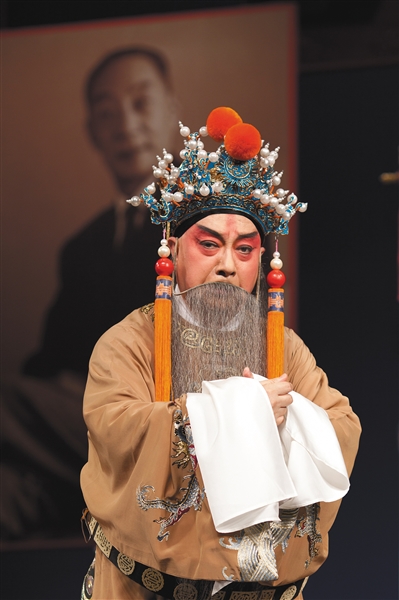

- 表演美学:摒弃程式化武打,以“剪子圆场”步保留高跷遗韵,丑角插科打诨调和悲剧,形成“质朴中含幽默,悲情中见暖意”的独特风格10。

🌟 【薪火新传:非遗活态传承的当代答卷】

2006年曲剧入选河南省首批非物质文化遗产11,其保护与创新路径清晰:

- 曲研究:和跃峰《漫谈河南地方戏曲曲剧的来源与发展》解析曲源流2

- 表演体系:曲剧唱腔体制分期研究(1926-1940专曲专腔 → 板腔演化)9

- 名家专辑:喜马拉雅《河南经典曲剧欣赏1000首》收录牛艳荣《杜十娘》等珍稀录音11

以下是根据文献资料整理的河南曲剧专题文章,结合历史脉络、艺术特与文化值,采用场景化分段结构呈现:

相关问答