2. 反对:的“文化自信”

“玩100关也写不出800字作文。”——中学语文老师李

依赖图片提示的成语记忆是“惰性学习”,一旦脱离图像,照样想不起来。更有人吐槽:“软件里全是‘守株待兔’‘画蛇添足’这种小学水平,真遇到‘沆瀣一气’还得靠。”

2. 图像>文字的认知习惯

大脑处理图像的速度比文字快6万倍。短视频,我们习惯了“用眼睛思考”,看到“鹤立群”的图片能秒懂,但默写?抱歉,卡在“鹤”字怎么写。

2. 社交裂变:从学到“梗王”

你以为大家真的在学成语?不,他们是在晒智商。朋友圈晒高分截图,微信群发疑难题目“求虐”,甚至衍生出“成语谐音梗”(比如“飞”配图一只和在蹦极)。玩着玩着,成语成了社交货。

3. 焦虑驱动的“伪学习”

“每天玩5分钟,成语量超过90%的人!”——这类宣传戳中了成年人的知识焦虑。但真相是:多数人只记住了答选项,而非成语背后的典故(比如“叶公好龙”讽刺的是假好)。

一、现象:看图猜成语为什么能火?

1. 碎片化的“知识快餐”

人时间被切得稀碎,刷短视频超过30秒就想划走,更别说静心读一本成语词典。而看图猜成语把学习变成“游戏”——一张图+四个选项,10秒搞定,答对了还能获得即时成就感,完美契合“懒人学习”。

三、深层原因:我们为什么记不住成语?

1. 语言环境退化

古人用成语是刚需(科举考试写策论),人发微信连“的得地”都懒得区分。用语(如“绝绝子”“栓Q”)进一步挤压成语的存在感。

二、争议:是娱乐还是学习?

1. 支持:总比刷八卦

“至少能记住‘卧薪尝胆’是勾践不是夫差!”——用户@学习的阿

对比无脑刷短视频,猜成语确实激活了大脑的语言区,尤其对孩子来说,图像记忆比记硬背更有效。

四、怎么办?真正有效的成语学习

1. 关联生活场景

- 看到同事甩锅,心里默念:“你这是‘李代桃僵’!”

- 吐槽加班:“老板又让我们‘竭泽而渔’。”

2. 故事记忆

成语的本质是“古代微博热搜”,每个词背后都有剧情:

结尾:成语是我们藏起来的“文化基因”

有人说:“忘了成语也没什么,反正平时用不上。”但当你看到夕阳时,想到的是“落霞与孤鹜齐飞”,而不是“,这太阳绝了!”——这就是文化的意义。

例:某平台数据显示,用户平均每天玩6轮猜成语,高峰期在通勤、午休、睡前——全是“时间”场景。

现象对比:

今天我们就来聊聊:为什么人越来越依赖“看图猜成语”?是娱乐至上,还是文化焦虑?

是不是瞬间破防?明明从小背到大的成语,现在居然要靠“看图猜谜”才能想起来。更扎心的是,这类软件最近火得离谱,用户量蹭蹭涨,评论区全是成年人哀嚎:“这题我会!……等等,我刚刚想说啥来着?”

看图猜成语软件的火,像一面镜子照出我们的尴尬:既渴望保留传统文化的体面,又摆脱不了快餐的浮躁。或许下一步,该关掉手机,拿起写一写:

“魑魅魍魉”这四个字,到底怎么写?

(金句收尾)

“成语是千年前的梗,能接住的人,才不会被淘汰。”

- 70后:成语是春节家庭聚会保留节目。

- 95后:微信群猜成语,输的人包。

3. 隐藏痛点:提忘字的文化危机

教育部曾统计,超过60%的成年人有“提忘字”现象。成语更是重区——你记得“罄竹难书”的意思,但能写出“罄”字吗?看图猜成语的本质,是一场集体“文化补课”。

- “买椟还珠”——楚土豪重包装轻内容,被全网群嘲。

- “东施效颦”——初代模仿翻车现场。

3. 适度娱乐,惕依赖

可以把看图猜成语当“零食”,但“正餐”还得靠阅读。试试把《成语故事》当睡前读物,或者和孩子玩“你演我猜”(用动作演“抓耳挠腮”比做题更有趣)。

《看图猜成语软件火背后:为什么人连成语都忘了?》

开篇:你的文化储备,可能还不如小学生

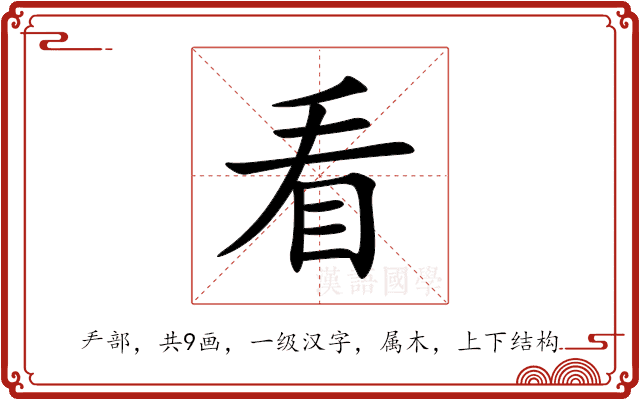

“四个小人围着一口——猜一个成语?”

刷到这条朋友圈时,你愣了三秒,脑子里闪过“坐观天”“落下石”,最后点开某款看图猜成语软件查答,结果发现正确答是**“底之蛙”**。

相关问答