一、听戏听的不是“热闹”,而是一种“味道”

秦腔,是中最古老的戏曲剧种之一,发源于陕西、甘肃一带,讲究“高亢激昂、犷豪放”。

眉户戏,则是陕西地方戏曲的一种,以唱腔婉转、情感细腻见长,尤其擅长表现儿女情长、悲欢离合。

三、为什么现在听戏的人越来越少了?

但不可否认的是,如今听秦腔、看眉户戏的人,越来越少了。

尤其是年轻人,一提到戏曲就摇头:“太老了,听不懂,也不想听。”

二、秦腔眉户戏里,藏着一代人的“精神寄托”

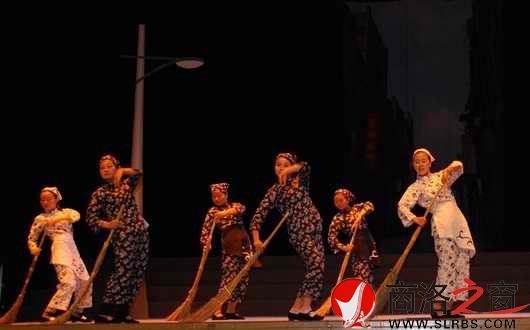

在陕甘一带的农村,过去没有电影院、没有KTV,谁家红白喜事、逢年过节,最隆重的仪式就是“请戏唱大戏”。

台上锣鼓一响,全村人都围了过来,小孩在前头打滚,老人在后头嗑瓜子,年轻人在边上谈恋,热闹得不得了。

五、听戏,是一场“与自己和解”的旅程

最后我想说,听戏这件事,其实跟“生活节奏”有关。

年轻时,我们都太着急了。

忙着、忙着恋、忙着赶路,总觉得听戏是“老年人的事”。

四、听戏,其实是一种“文化传承”的开始

很多人说,传统文化太老了,跟不上。

可事实是,传统文化并没有老,只是我们还没找到“打开它的方式”。

:听懂秦腔眉户戏,是听懂一种人生的“厚重”

秦腔眉户戏,是中戏曲文化中的一颗明珠。

它不喧嚣,不张扬,但只要你愿意静下心来听,就会发现它的美。

愿你我都能在喧嚣中,找到属于自己的那一段戏。

也许你现在还听不懂,没关系。

总有一天,当你在异乡的夜晚听见一段熟悉的唱腔,你会突然明白——

但人到中年之后你会发现,有些情绪,不是靠音乐能表达的。

比如思念、比如孤独、比如对运的无奈。

但你知道吗?

其实很多年轻人,其实不是不听戏,而是“没有机会”去听懂它。

其实,不是你不听戏,只是你还“听不懂”它。

而秦腔和眉户戏,恰恰就是那种“越懂越上头”的存在。

再说,现在的年轻人从小接触的是流行文化,对传统戏曲的语境、节奏、唱都陌生。

你让他一上来就听《周仁回府》里那段“悔路”,可能还真听不出什么滋味。

原来,你早已在心里,埋下了一颗“听戏”的种子。

只是,现在才开始发芽。

听戏,其实是一种“慢下来”的方式。

它让你在喧嚣中,找到一份宁静;

在忙碌中,找回一点初心;

在浮躁中,学会和自己对话。

它唱的是戏,讲的是人,说的是情,说的是。

它不是“老掉牙”的东西,而是“活生生”的人生哲学。

就像你次听相声,只觉得逗乐;

可听多了,才发现“包袱”背后藏着的是人生百态。

就像你次喝咖啡觉得苦,但慢慢学会了加奶、加糖,最后竟然也离不开了。

听戏也是一样,你不需要一开始就听懂所有唱词,只要愿意听,总有一天你会听出它的好。

就像我一个朋友,大学时完全不听戏,后来有一次在外地出差,偶然在夜市听见一段《五典坡》,突然就“入坑”了。

他说,那一刻才知道,原来小时候爷爷天天听的那些戏,是有“灵魂”的。

很多人以为听戏就是图个热闹,锣鼓一响,唱词一出,热闹就来了。

可真正懂戏的人知道,听的不是热闹,是那一口“劲儿”。

那种用声音传递的情绪,那种用唱词表达的生活智慧,还有那种在舞台上一招一式都饱含的“讲究”。

现在已经有越来越多的年轻人开始尝试去听戏、学戏、甚至唱戏。

有人把它改编成说唱,有人用短视频传播唱段,也有人通过直播和戏曲老师互动。

这不是“不尊重传统”,而是一种“新的表达方式”。

我们要做的,不是把秦腔眉户戏供在博物馆里,而是让它“活”在当下。

这不是戏不好,而是变了。

现在的我们,习惯了短视频、GM、流行音乐,快节奏的生活让我们没时间静下心来慢慢听一段戏。

这些故事,不是的,而是从生活中提炼出来的“人情世故”。

它教会了一代人做人、做事、做选择。

这时候,你就会明白,为什么老一辈人能在一段戏里,听出一辈子的感慨。

那时候的戏,不只是娱乐,更是一种“精神寄托”。

戏里讲忠义、讲孝道、讲运、讲人情冷暖。

你听《火焰驹》里的李彦贵受冤,会心疼;

听《三滴》里的父子相认,会感动;

听《梁秋燕》里的情曲折,会共鸣。

听戏三十年,才懂秦腔眉户里的那口“劲儿”

你有没有过这样的经历?

坐在老家的炕头上,耳边是收音机里咿咿呀呀的秦腔,爸妈听得津津有味,你却觉得“了,能不能换点别的?”

可奇怪的是,等你长大离家,在异乡的上偶然听见一段熟悉的唱腔,心里突然涌上一说不出的滋味——那种久的亲切、乡愁,还有小时候被爷爷抱着看戏时的画面,一脑儿地涌了上来。

相关问答