为什么你总刷不到京剧?它真的“过时”了吗?

“老一辈人听的玩意儿,年轻人根本听不懂。”这是很多人对京剧的反应。

为什么现在听京剧,恰逢其时?

在这个信息、节奏飞快的,我们太需要一种“慢下来”的方式。

为什么这些名段能传唱百年?

我们常说“经典永流传”,那到底什么样的作品,才配得上这个称号?

从剧场到短视频:京剧正在“破圈”

这几年,你有没有在短视频平台看到过这样的画面?一个穿着戏服的年轻人,在街头唱一段《苏三起解》,围观的人从一开始的漠不关心,到后来的驻足聆听,甚至跟着哼唱几句。

写在最后:听一段京剧,是对生活的一种温柔抵抗

我们总说“要活得有质感”,但什么是质感?是每天都在追求新鲜?还是偶尔,能静下心来,听一段老戏,感受一下时间的温度?

京剧,是我们不该错过的中声音。

经典,永远不过时。

京剧不再是“老年人的专属”,它正在以一种全新的方式,走进年轻人的。

京剧不是“老古董”,它是一种生活方式的选择。它让我们知道,除了快节奏的奔跑,还有慢节奏的欣赏;除了喧嚣的表达,还有深沉的情感。

京剧名段之所以能流传百年,是因为它们讲的是人性、是情感、是运。比如《锁麟囊》里的薛湘灵,从富家千金跌落凡尘,又在运的安排下重拾尊严,这样的故事,放在今天,依然能引起共鸣。它讲的是“运无常”,也讲了“善良有报”。

你会发现,原来,那些“听不懂”的唱段,早就在你心里,悄悄种下了种子。

你有没有发现,当你刷了两个小时短视频,回过头来,什么都没记住。但如果你听了一段《王别姬》里的“看大王在帐中和衣睡稳”,那种安静、那种深情、那种悲壮,会一直留在心里。

其实,京剧并不“难懂”。它是中戏曲艺术的集大成者,融合了唱、念、做、打四种表现形式,每一出戏都像是一场精心编排的视听盛宴。只是我们习惯了快餐式的内容消费,而京剧,是需要“咀嚼”的。

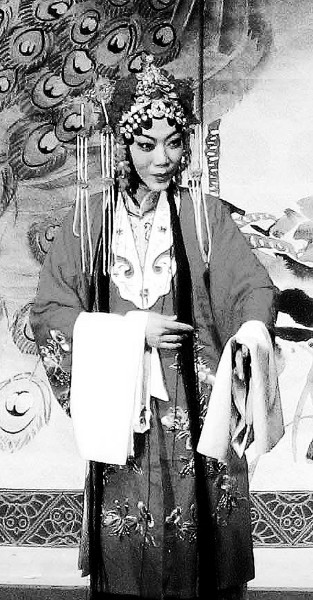

再比如《贵妃醉酒》,杨玉环的失落、孤寂、骄傲与脆弱,在梅兰芳先生的演绎下,仿佛就在眼前。她的醉,不只是酒醉,更是一种情感的宣泄,是权力与情交织下的无奈。

可你有没有想过,为什么会听不懂?是因为唱腔太复杂?还是因为节奏太慢?抑或是我们对它了解得太少?

听京剧,不是为了“复古”,而是为了“找回”。找回我们的审美,找回一种从容的节奏,找回一种对“美”的敬畏。

就像我们小时候听爷爷奶奶讲的老故事,一开始听不懂,但听多了,就慢慢懂了。京剧也是一样,它不是“过时”,而是“被忽略了”。

我们不是不喜欢传统,而是太容易被快节奏的生活裹挟。我们习惯了刷短视频,习惯了三秒一个反转,却忘了,有些美,是需要慢下来的。

所以,不妨找个安静的午后,戴上耳机,放下手机,听听《锁麟囊》里的那一句“人生在世如春梦,且自开怀饮几盅”;或者夜深人静时,放一段《四郎探母》里的“站立宫门叫小番”,让历史的回响,轻轻拂过你的心头。

有人在站上剪辑京剧唱段,配上节奏,变成了“风remix”;有人穿着戏服舞,把京剧元素融入街舞;还有人用AI技术复原老一辈艺术家的唱腔,让经典再次“复活”。

而且你会发现,京剧并不“老气”,它其实很“潮”。它的唱词讲究韵律,它的动作讲究节奏,它的情感讲究层次。这些,都是艺术一直在追求的。

这不是“怀旧”,而是一种“文化自信”的回归。越来越多的年轻人开始重新认识京剧,不是因为“被要求”,而是因为“被吸引”。

这些唱段之所以经典,是因为它们超越了。它们不是为了“演”而演,而是真正把、情感、运都唱进了观众的心里。

你还在听老歌?这些京剧名段,才是真正的中声音

你有没有发现,现在很多人听歌,不是流行就是摇滚,不是说唱就是电子,节奏快、旋律、情绪浓,听着过瘾。但你有没有试过,戴上耳机,关掉幕,静静地听一段《贵妃醉酒》?或者闭上眼睛,听一段《锁麟囊》里的唱词?那种悠扬婉转、抑扬顿挫的旋律,仿佛能穿越时空,把你拉回到几百年前的戏台上,看一场原汁的“中故事”。

相关问答