历史渊源与文献记载

字谜作为汉字文化的重要组成部分,其历史可追溯至先秦时期。据《左传》记载,春秋时期已有"隐语"游戏,可视为字谜的雏形。汉代刘向《说苑》中记载的"碑谜"更是直接的字谜形式。

文化内涵与思维特征

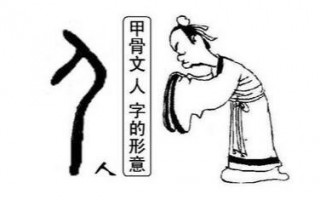

"一人天上走"这类字谜体现了中传统思维中"观物取象"的特点。汉字作为表意文字,其构造本身就包含着丰富的意象和空间。解谜过程实则是通过字形还原造字者的思维轨迹。

现当代值与教育应用

在当代语文教育中,字谜作为一种传统文化载体和思维训练工具,具有独特值。研究表明,经常接触字谜的在汉字识记、词汇积累和创造性思维方面表现更优。

:守护与传承

"一人天上走打一字"虽是一个简单的谜语,却承载着丰富的文化密码。在数字化,我们更应重视这类传统文化形式的保护和创新性转化。通过系统收集、研究传统字谜,开发新型字谜游戏,我们能够让汉字文化在当代焕发新的生机。

- 增学生对汉字结构的度

- 培养学生多角度思考问题的能力

- 激发对汉字文化的兴趣和热

- 促进左右脑协同发展

在汉字际推广中,字谜也成为吸引外学习者的有效手段。通过解谜过程,外学习者能够更深入地理解汉字的构形原理和文化内涵。

"一人天上走"这类字谜可以:

从认知语言学角度看,解谜过程涉及隐喻思维和转喻思维的综合运用。解读者需要在字面意义与隐含意义之间建立联系,这种思维训练对于培养创造性思维具有重要意义。

南北朝时期,字谜发展达到高峰。刘勰在《文心雕龙·谐隐》中专门论述了谜语的特点:"谜也者,回互其辞,使昏迷也。"宋代周密《齐东野语》记载了大量文人雅士创作的字谜,展现了字谜在士大夫阶层的流行。

明代冯梦龙《古今谭概》和清代袁枚《子不语》中都收录了大量字谜作品,其中不乏类似"一人天上走"这样结构精巧的谜语。这些文献不仅记录了字谜本身,更反映了不同历史时期人们对汉字形义关系的理解和审美趣味。

正如"达"字所寓意的,理解汉字、传承文化需要我们"通晓"其奥妙,"到达"其精髓。这不仅是语言学习的过程,更是一次次与古人智慧对话的文化之旅。

经过系统分析,最符合这一描述的汉字是"达"字。拆解来看:

这类谜语还反映了中文化中"天人合一"的哲学观念。"天"与"人"的结合暗示着人与自然、的和谐统一。同时,谜语中的动态元素"走"又为静态的文字赋予了生力,展现了汉字作为"活"文化的特质。

- "大"对应"一人"

- "一"对应"天"的上部

- "辶"(走之底)对应"走"

这一拆解过程展示了汉字"六书"中会意与形声的结合,体现了古人造字的智慧。类似结构的谜语还有"一口咬掉牛尾巴(告)"、"七十二小时(晶)"等,都展现了汉字形义结合的独特魅力。

《"一人天上走打一字"谜语解析与文化探源》

谜面解析与字形拆解

"一人天上走打一字"这一谜语蕴含着汉字构造的巧妙智慧。通过拆解谜面,我们可以发现其中包含三个关键元素:"一人"、"天上"和"走"。在汉字构形学中,"一人"通常对应"大"或"亻"偏旁;"天上"可理解为"天"字的上部,即"一"或"大";而"走"则暗示动态或与行走相关的部首如"辶"或"走"。

相关问答