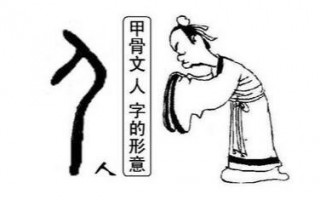

一、豫剧不是“老掉牙”,它是“活”的文化DNA

很多人一提到豫剧,反应是“土”、“老气”、“听不懂”。其实这完全是一种误解。

三、年轻人不听豫剧了?其实他们只是没听懂“打开方式”

现在很多人说:“豫剧太慢了,节奏跟不上这个。”

这话没错,但也不全对。

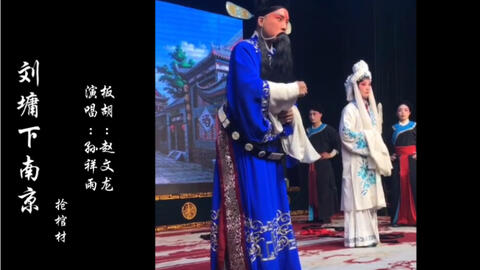

二、豫剧的“声音”,是中原人心灵的共鸣

你有没有注意过,豫剧的唱腔,总是带着一种特别的力量感?高亢、嘹亮、情感充沛,像是在喊、在哭、在笑、在怒。

五、豫剧的未来,不在博物馆,而在每个人的心里

我们常说“传统文化需要传承”,但传承不是靠,而是靠一个个真实的人去喜欢、去理解、去传播。

写在最后:别让“老戏”成了“绝唱”

有人说,一个的文明程度,不在于它发明了多少科技,而在于它是否还记得自己从哪里来。

四、豫剧不该只是“怀旧”,它也可以是“新潮”的文化符号

你有没有发现,这几年风开始流行,汉服、茶道、古琴、书纷纷“出圈”。为什么豫剧还没“火”起来?

也许你不是专业的戏曲演员,但你可以成为一个“传播者”——

在家庭聚会时放一段豫剧,让孩子们听听祖辈的声音;

在短视频里转发一段经典唱段,让更多人知道它的美;

甚至,你也可以试着学唱几句,哪怕只是跟着哼,也是一种参与。

其实不是它不够好,而是它还没找到“讲故事的新方式”。

别让这出“老戏”,成了“绝唱”。

也许我们不能让每个年轻人都成为豫剧迷,但至少,我们可以让他们知道:

在这个上,有一种声音,叫“豫剧”,它曾伴过他们的爷爷奶奶,在风雨里走过几十年。

可如今,这样的画面越来越少了。

短视频刷屏、演唱会满、综艺屏的,我们似乎已经忘了,那些曾伴祖辈、父辈度过漫长岁月的“老戏”——豫剧,到底还值不值得被记住?还值不值得再听一次?

它,也值得被继续唱下去。

它,值得被听见。

年轻人不是不喜欢传统,而是不喜欢“老套”的表达方式。如果豫剧能用他们听得懂的语言去讲,他们一样会被打动。

想象一下:

一个短视频博主,穿着服装,却用豫剧唱腔唱出“打工人的心酸”;

一个短视频里,主角在上突然唱起豫剧,周围人从疑惑到感动;

一个城市宣传片,用豫剧的旋律配上画面,展现河南人的勤劳与豪迈。

所以,豫剧不只是“听个热闹”,它是一种“情绪的出口”。当你压抑、迷茫、不知所措的时候,听一出豫剧,就像有人替你说出了心里话。

比如《朝阳沟》里的银环下乡,不是“苦情戏”,它讲的是理想与现实的碰撞;

《花木兰》里女扮男装上,不只是“英雄故事”,它传递的是女性独立、家怀;

《穆桂英挂帅》不只是“打打”,它讲的是责任与担当。

比如,把豫剧的经典唱段配上编曲,做成短视频背景音乐;

比如,用“戏腔”融合流行音乐,让年轻人在KTV里也能唱上两句;

又比如,在综艺节目里让明星学唱豫剧,用轻松幽默的方式介绍戏曲文化。

豫剧不是“老掉牙”,它是我们祖辈留下来的“声音”,是中原文化的“心”。

它不该被遗忘,也不该被束之高阁。它应该被听见,被唱出来,被一代又一代人重新演绎。

豫剧并不是某种“博物馆文物”,它是一种“的文化”。它从百姓中来,扎根在中原大地的泥土里,讲的是普通人的悲欢离合,唱的是最真实的情感。

豫剧,就是河南人、中原人、中人从历史中走来的“声音”。它唱的是过去,但也能打动现在。

这些故事,放在今天也不过时。它们讲的,是我们每一个人都会面对的“人生课题”。

这些都不是“瞎闹”,而是文化的“再创造”。

当豫剧走出舞台,走进生活,它就不再是“过去的戏”,而是“现在的文化”。

这其实和河南的地理、人文密不可分。中原大地,土地广袤,气候多变,百姓勤劳而坚韧。他们在田间地头劳作,在风雨中求生,在苦难中也从不低头。于是,豫剧的唱腔里,就有了这种“力量”——不是柔弱的哀怨,而是直面生活的勇气。

这并不是“背叛传统”,而是“让传统活起来”。

真正的好文化,不是藏在博物馆里,而是能在生活中被看见、被听见、被喜欢。

河南豫剧:在喧嚣里,我们为何还需要听一出“老戏”?

你有没有过这样的经历?

在某个昏的街头,忽然听到一段熟悉的唱腔,声音从老街深处飘来,沙哑却深情,像一把钥匙,突然打开了你记忆的闸门。那一刻,你仿佛回到了小时候,坐在村口石凳上,看台上的演员甩着水袖,唱着恨情仇。那戏,叫“豫剧”,那地方,叫河南。

相关问答